『事業』と『労働』の説明をYouTubeの構造で説明すると

分かりやすいなと思ったので、

ザっと書いてみます。

(気分転換に)

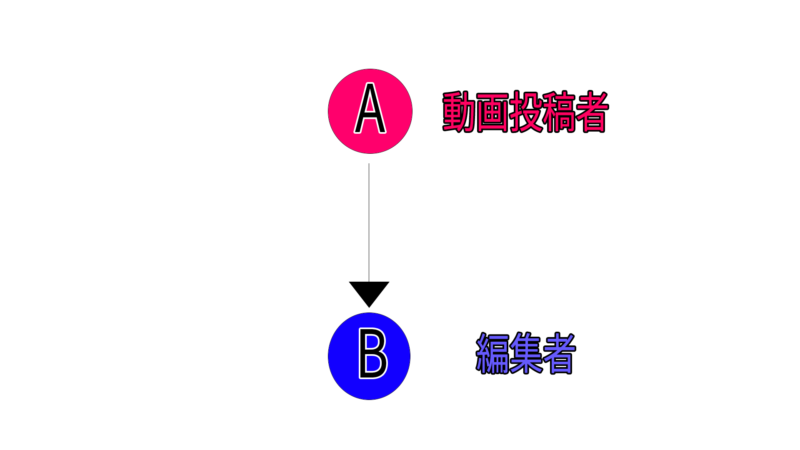

その①

成功例として、伸びているチャンネルに限りますが、

この画像の場合、

・Aが事業

・Bが労働

になります。

Aがチャンネルの収益で十分に稼げるため、

編集作業に充てる時間を他に投げるんですね。

そうするとジャンルにもよりますが、

最低、撮影するだけで良い。

編集を投げて空いた時間を全部撮影につぎ込めるし、

寝てても良い。

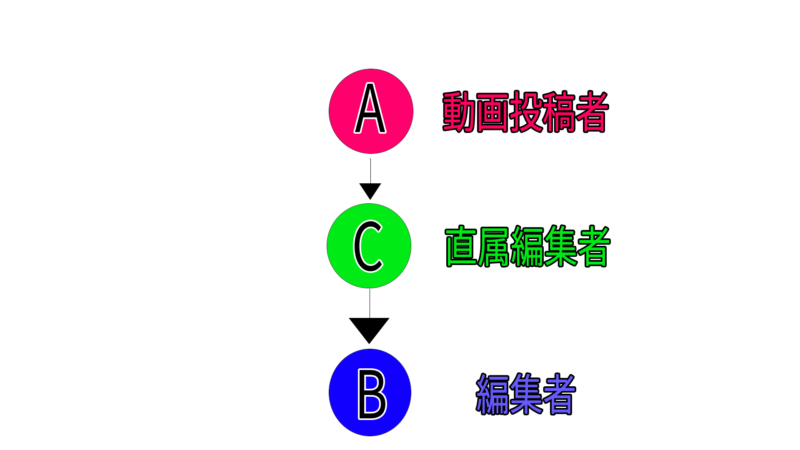

その②

この例の場合は、

Aは先ほどと同じで、事業化になっています。

Bも同じですね、労働階級。

では『C』はどうでしょうか?

Cのやっていることは、

・Aから編集を依託される

↓

・その作業をBに投げる

↓

・さらに別の動画投稿者から仕事を取る

↓

・それをBを含めた労働階級に投げまくる

↓

・投げて集まったものをチェックしAに納品する

ディレクターに近いですかね。

でも事業ではありません。

いや、正確にはABCどれも事業と呼べるんですけど、

BとCが扱ってるものは自分の商品では無いんですね。

要するに、資産形成にはなっていない訳です。

だから半自動的に勝手にお金が入ってくる事は無い。

それでも一番下の『B』よりは全然儲けています。

時間も『B』より融通が利くようになります。

雇用なんてしなくて良い

事業って聞くと何か

『会社』っぽいイメージがありますよね。

でも業務委託は要するに『外注』に当たるので、

わざわざ人を雇う必要なんて無いわけですね。

なので雇用周りの面倒なことは一切無いのです。

信頼関係を築けたならずっと『チーム』として

続けていけばいいし、要らないと思ったら簡単に切れるわけです。

雇用と違って。

以前の会社に、

塩まみれオジサンが居たじゃないですか。

あんなのでも法律的に正当な理由が無ければ

簡単に切れない訳です。

期間契約更新が来ても。

会社内部、現場の人間同士で

「あいつは仕事が出来る」

「あいつは全くの役立たず」

とか言い合ったところで社会的に見れば、

どっちも同じ価値、同じレベルとしか

見てもらえません。

見てもらえないというか、

事実的に同じレベルです。

バカバカしくなるよね。

話を戻して、

・個人←→個人

・企業←→個人

この構図はこれからもどんどん広まっていくでしょうね。

ちなみに動画編集の仕事としては

僕はいま最底辺の『B』です。

でも以前の記事にも書いてある通り、

自分の資産となる事業を育てていきたいので、

『B』より上の『C』にはなるつもりはありません。

もちろん『C』であっても、

それまで培ってきたノウハウを色んなメディアで発信すれば

それは『C』の資産となります。

選択肢って本当にたくさんあるんです。

Youtubeの構図ってほとんどはこんな感じ。

もちろん全て自分一人でやる人も居ますし、

まだ収益化すら出来ていないのに編集を発注する人も居る。

月末に1本のみ、しかも2~3分の動画だけで、

100万以上再生される天才も居ますし。

面白いね。

コメント